Ernesto Gore

Islas y puentes

Para la mitología gerencial del siglo XX, las organizaciones eran monstruos monolíticos con una sola voluntad, una sola visión y una única misión, bajo el mando de un héroe omnisciente y todo poderoso: el CEO. Aun hoy, muchas personas creen que la dirección de una organización se sostiene sobre la desconfianza metódica y el mando inflexible, a pesar de que toda la evidencia recogida indica que es más bien al revés. En verdad, si las organizaciones hubiesen funcionado así, no habrían tenido la flexibilidad necesaria para responder a los desafíos del entorno.

Una organización verdaderamente adaptada a las condiciones que impone el siglo XXI se sustenta sobre un conjunto de inteligencias que se interrelacionan para el descubrimiento y la corrección del error. O, dicho de otro modo, inteligencias que trabajan coordinadamente para descubrir y reparar en forma temprana cualquier desajuste adaptativo. ¿Significa esto que las organizaciones sanas conforman, sí, aquel todo monolítico cuyos integrantes se entienden en perfecta armonía, sin rencillas, desacuerdos o divergencias? De ningún modo. En la actualidad, empezamos a aceptar algo que todos sabíamos: que las organizaciones son, antes que una sólida pirámide, un conjunto de islas mal unidas, cada una de las cuales representa un área de especialidad (marketing, logística, ventas, finanzas, investigación y desarrollo, y demás). Y algo más: comenzamos a sospechar que ese dato de la realidad no siempre es la señal de una catástrofe inminente, sino que puede ser una oportunidad para la generación de conocimiento. Desde luego, si las islas no logran articularse de algún modo, no habrá organización.

La gente que trabaja junta en cada una de esas islas llega a compartir significados, vínculos y creencias, es decir, construye su conocimiento. Etienne Wenger[1] llama a esos islotes de saber “comunidades de práctica”. El carácter “localizado” de su conocimiento explica por qué lo que para un área de la organización es razonable puede resultar absurdo para otra, o lo prioritario para una puede ser considerado prescindible para otra. La visión de cada comunidad es inevitablemente parcial, sesgada y parroquial. “Los de producción”, “los de mantenimiento”, “los de finanzas” y hasta la gerencia general conforman diferentes comunidades de práctica. Cada una desarrolla maestría en su oficio a través de las interacciones. Cada una de ellas suele creer que su visión de las cosas es absoluta y objetiva, mientras que todos los demás están un poco confundidos (o son irremediablemente tontos). Sin embargo, cada grupo y su sistema de creencias encarnan una racionalidad limitada a su forma peculiar de ver las cosas. Por más limitada que sepamos a esa visión y esa perspectiva, son el fundamento que vuelve a la organización valiosa e inimitable. Por lo demás, en tanto la racionalidad humana es siempre restringida, todo conocimiento es limitado: el saber absoluto nos está vedado. Lo que el management puede y debe hacer es fortalecer las comunidades de práctica, ampliando y enriqueciendo sus perspectivas con el aporte de otras tendiendo puentes, estableciendo conexiones, abriendo canales de intercambio que permitan crear sentidos compartidos. Conducir una organización implica —al mismo tiempo, aunque en diferente medida— ayudar a fortalecer a cada comunidad de práctica que la integra y encontrar las formas de que estas puedan trabajar en forma conjunta. Solo la coordinación y el trabajo colaborativo que el management debe impulsar permiten superar —en parte— la visión sesgada que cada comunidad elabora desde su perspectiva.

Los integrantes de cualquier organización son interdependientes, un vínculo que —bajo ciertas circunstancias— puede volverse muy virtuoso… o todo lo contrario. A veces los miembros pueden entender y anticipar lo que harán sus compañeros con lo que ellos hagan, o —por el contrario— pueden ignorar y ni siquiera sospechar cuál es su aporte a los procesos del negocio: los buenos y los malos equipos de fútbol son ejemplos elocuentes de estas dos dinámicas posibles. La conexión —inteligente en el primer caso y tonta en el segundo— es lo que Weick y Roberts[2] denominan “mente colectiva”: un fenómeno presente en toda organización que señala la calidad del vínculo que se establezca.

Un congestionamiento de tránsito es un caso típico de mente colectiva, en este caso tonta. Por lo general, quien vive en los suburbios de una ciudad, prefiere tomar una autopista para llegar al centro. La razón parece obvia: una persona inteligente prefiere habitualmente tomar el camino más rápido y directo. Ahora bien, con frecuencia, al incorporarse a la autopista, ese individuo se encuentra con otras cien mil personas inteligentes que hicieron el mismo razonamiento y se inclinaron por la misma opción. Así, el congestionamiento muestra un caso en que la suma de las inteligencias no produce inteligencia sino enojo, demoras, peleas o cualquier otra clase de resultado negativo. De este modo, podemos ver que no es la mera suma sino la calidad de la relación entre las inteligencias individuales lo que define el potencial y condiciona los logros de una mente colectiva y, por tanto, de una organización.

Hay casos de mentes colectivas inteligentes. Lo que un grupo de acróbatas del Cirque du Soleil pueden hacer juntos no se explica solamente por el entrenamiento físico de cada uno: hace falta mucha confianza y empatía para lanzarse al aire a 20 metros de altura con la seguridad de que otro u otra nos tomará de las manos. Una confianza comparable a los integrantes de una HRO.

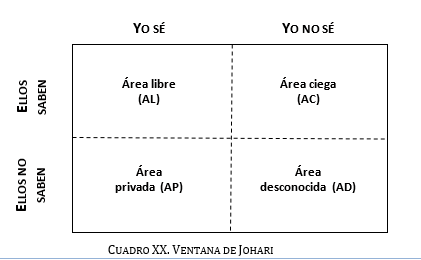

Para empezar a pensar sobre algunos de los factores que impactan en la calidad de los vínculos de una mente colectiva, podemos visitar el museo de la capacitación para revivir el valioso aporte que, desde la psicología, hicieron Joseph Luft y Harrington Ingham, quienes hacia mediados de la década de 1950 desarrollaron una herramienta conocida como “Ventana de Johari” para representar la interacción del sujeto bajo análisis con su entorno. La Ventana vale para graficar la información que un miembro de la organización domina respecto del resto, como la que conoce un área funcional o un nivel jerárquico en relación con los demás. Usaremos este modelo para empezar a pensar en los puentes (eficaces o ineficaces) que definirán la calidad de los vínculos intraorganizacionales.

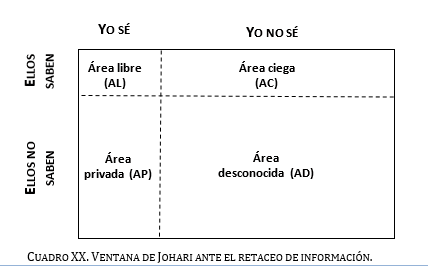

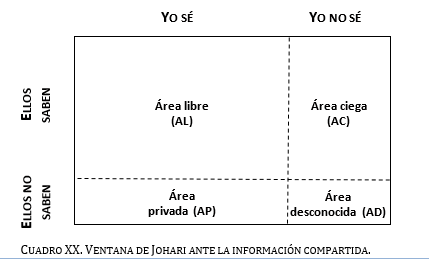

De acuerdo con Luft e Ingham, se verifican en todo grupo cuatro situaciones típicas con respecto al saber (cuadro XX). Por una parte, existen saberes que están en posesión de todos los sujetos (individuales o colectivos); a este espacio de total transparencia lo denominan “área libre” (AL). Asimismo, hay un territorio de saberes que no están en posesión ni del sujeto ni de quienes lo rodean: es el “área ciega” (AC). Por lo demás, hay saberes en posesión del sujeto al que no tienen acceso los demás y que constituye su área privada (AP); al mismo tiempo, hay saberes que son ajenos al sujeto bajo análisis pero que están en posesión de todos los otros; esta última es el área desconocida (AD).

Como puede apreciarse, hemos representado las perpendiculares internas que delimitan cada área con líneas punteadas, ya que la “superficie” de cada área está sometida a una dinámica de cambio constante. Precisamente, si desplazamos esas líneas, podremos graficar situaciones que —modificando la relación con lo sabido— impactan sobre la calidad de los vínculos internos de la organización, es decir, en el funcionamiento de su mente colectiva. Ilustremos esto con un ejemplo.

En ocasiones, ante la percepción de una crisis inminente, las autoridades de una organización deciden cerrarse, evitando darla a conocer por temor a cómo la situación pueda ser leída interna y externamente. Como muestra el cuadro XX, el AL se redujo sensiblemente. Es menos la información compartida, al tiempo que crecieron las otras tres áreas. El AP se incrementa porque aumentó el contenido “confidencial”. El AC se amplía porque el “secretismo” de la dirección despierta toda clase de suspicacias en el resto de la organización. Estamos ante un error típico: creer que, porque no se nombra o no se habla de algo, eso no se comunica, olvidando que hay silencios atronadores. Como estrategia, callar empobrece la calidad de la mente colectiva porque la búsqueda de una comprensión más cabal de la situación que se atraviesa y la exploración de caminos alternativos quedan empobrecidas debido a que una parte importante de la organización es excluida del proceso de caracterización del problema y de ideación de soluciones.

¿Qué sucedería si, frente a una crisis, el management dijera “tenemos un problema y necesitamos ayuda”? Esta es la conducta que grafica el cuadro XX. Obsérvese cómo se amplía el AL, principalmente en detrimento del AD. ¿Qué conductas promueve esto? Una dirección que comparte lo que sucede y se abre a recibir feedback, no solo reduce su AP sino también su AC, ya que está invitando a los demás sectores a compartir sus miradas y saberes.

Desde luego, no afirmamos que hablar de la crisis equivalga a solucionarla. Solamente estamos señalando que apostar a una ampliación de la información compartida (el AL) incrementa sensiblemente las posibilidades de hallar una salida porque es mayor la calidad de la mente colectiva[3]. Como decíamos más arriba, la circulación de los saberes, la forma en que las “islas” que componen la organización se conectan, define el potencial y condiciona los logros del conjunto. Esto es un desafío para el management.

La posibilidad de descubrir qué hay más allá de los confines del territorio propio de una comunidad de práctica se relaciona directamente con los vínculos que cada una de esas islas establezca con las demás y con el entorno. Depende de la capacidad de escuchar y escucharse, de comprender las prácticas y las necesidades de aquello que se les presenta como lo otro. La capacidad de aprender de la organización (no de los individuos que la integran) depende de esos vínculos. Una organización donde la gente se respeta y escucha, sin importar cuánto se pelee, tendrá una mente colectiva más desarrollada, será más inteligente y tendrá más posibilidades de aprendizaje que otra donde predominan el miedo y la desconfianza.

Como bien subraya Weick, cuando los problemas y las decisiones no son terreno exclusivo de una sola persona o de un solo grupo, aumentan las probabilidades de que nuevas capacidades aborden nuevos problemas. La gente, examinando una anomalía, se acerca a otros para entenderla y, en este acercamiento, la pericia se vuelve más importante que las jerarquías. Para que esto sea posible, el secreto no es un edicto de la alta dirección sino una organización impregnada por una creencia cultural en ese sentido. Así ocurre en las HRO: el peligro, permanente y para todos, promueve que nadie desatienda las necesidades del otro y que la confiabilidad de los procesos se vuelva más importante que la eficiencia. La interdependencia y el cuidado recíproco, así como la actuación mutuamente inteligible y coordinada, están en la base de la mente colectiva de una organización altamente confiable: su inteligencia tiene más relación con los patrones de comportamiento que con el conocimiento individual.

Hacia un nuevo modelo de conducción

Como afirmamos en el Capítulo 1, la primera función del management es promover la construcción de sentido acercando las distintas prácticas que conviven en la organización. Hoy, un jefe inteligente se concentra principalmente en usar su autoridad y poder para ayudar a sus subordinados (en su mayoría, especialistas calificados que lidian cotidianamente con las dificultades y las posibilidades de la práctica) a identificar qué se necesita hacer.

Las organizaciones que sobreviven mejor son las capaces de innovar: cada vez es más frecuente que lo más importante de nuestra tarea cotidiana esté ocurriendo por primera vez. En ese caso, aprender, hacer e innovar se dan en forma conjunta. Aunque los jefes ya no sepan más que sus empleados, es probable que conozcan mejor a la organización y a su contexto. Por eso, el rol del manager tiende a dejar de ser el de quien ordena qué hay que hacer para convertirse en el de quien orienta a la gente para moverse en la organización; el de quien la guía y usa su experiencia para contenerla emocionalmente y, sobre todo, el de quien enuncia y asegura reglas de juego claras.

Una organización sana, en la actualidad, no es solo un lugar para hacer cada vez mejor lo que ya se sabe hacer, sino también un lugar de búsqueda de nuevas posibilidades de acción. Es intentando lo nuevo que se aprende lo desconocido. Se ha dicho —y puede que sea cierto— que los gerentes viven olvidándose de lo que realmente hacen: descubrir el camino al andar, no solo ejecutar lo que se ha planeado hacer. Una persona con responsabilidades de liderazgo sabe hoy demasiado bien que no alcanza con tener un mapa o un plan detallado.

Lo dicho no sugiere que la conducción de una organización no requiera de un propósito y cierta idea de cómo alcanzarlo. Pero si convertimos esas hipótesis en un norte excluyente, corremos el peligro de ver y atender apenas lo que nuestros planes habían previsto. El management debe saber aprovechar también lo imprevisto a fin de que lo impensado no se convierta en una fuente de desajuste, sino en una oportunidad para descubrir posibilidades y recursos cuya existencia, de antemano, se desconocía. Cuando se actúa en esta línea, la acción clarifica el significado. Frente a hechos que no terminamos de entender, actuamos. Haciendo cosas, la realidad parece ordenarse, al tiempo que lo desconocido adquiere sentido.

Detrás de todas estas cuestiones está el liderazgo y la capacidad de la autoridad para canalizarlo, esto es, su habilidad para ver en las iniciativas de la gente posibilidades y no transgresiones. Como explicamos, el liderazgo no es la atribución de una posición, ni un estatus ni un cargo, sino un emergente, que aparece en determinada circunstancia y que se mantiene en tanto esta continúe. La autoridad debe asegurar el sentido, establecer reglas de juego y construir confianza y compromiso. El liderazgo también viene desde abajo, desde la operación hacia los estratos medios y máximos; ese liderazgo debe ser reconocido, identificado, cuidado, protegido y resguardado, porque produce el conocimiento organizativo a partir de la experiencia operativa. Las HRO nos brindan un importante modelo de dinámica organizacional, caracterizado por la preocupación por el error, la resistencia a simplificar sus interpretaciones, la sensibilidad a lo que ocurre con las operaciones, el compromiso con la resiliencia, y el aliento y aprovechamiento de estructuras no del todo definidas. Son el compromiso y la confianza los que definen la calidad de la mente colectiva y la capacidad de la organización.

[1] Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós.

[2] Weick, K. E., & Roberts, K. H. (septiembre de 1993). Colective minds in organizations: heedful interrelating on flight decks. Administrative Science Quarterly, 38(3), 357-381.

[3] Vale aclarar que nuestro análisis no implica ni propone la extinción de las áreas privada, ciega y desconocida. La organización tendrá siempre sectores diferenciados por su expertise y su práctica, así como territorios inexplorados y desconocidos por todos.